こんにちは、無糖(@mutohsan30)です。

今回は2021年5月28日にRazerから発売された小型ワイヤレスゲーミングマウス「Orochi V2(ホワイト)」を紹介します。

こちらの記事では、「開封時の様子」「本体デザイン」「実際の使用感」など、購入時の参考になりそうな情報をお伝えできたらと思います。

■2021.09.05 追記

YouTubeで動画版を公開しました。

製品概要

スペック

| 製品名(型番) | Razer Orovhi V2(RZ01-03730100-R3A1) |

| 形状 | 左右対称 |

| センサー | Razer 5G |

| DPI/ポーリングレート | DPI: ~18,000 ポーリングレート: ~1,000Hz |

| サイズ/重量 | 10.8 x 6.26 x 3.85 cm 電池無し:60g 電池有り:69g ~ 72g |

| 接続方式 | Bluetooth or 2.4GHzワイヤレス |

| メインスイッチ | Kailh GM 4.0 クリック耐久 6,000万回 |

| ケーブル | なし |

| マウスソール | 100% PTFE |

| バッテリー | AA(単三) or AAA(単四) |

| 専用ソフトウェア | Razer Synapse |

特徴

電池式ワイヤレス(単三/単四対応)

小型かつ持ち易い形状

軽量ではないがミドルセンシに最適な重さ

低遅延2.4GHzワイヤレス接続

Bluetoothでも接続可能

6,000万回のクリック耐久性

最大925時間持続するバッテリー性能

USB充電が主流になりつつあるワイヤレスゲーミングマウス市場では珍しい「電池式」が採用されています。

本体が重くなるというデメリットはありますが、小まめな充電が必要なくなるというのは大きなメリットです。

ワイヤレスゲーミングマウスを使っているユーザーあるあるなんですが、小まめな充電は予想以上に面倒くさいです。

プレイ中に有線に切り替えるとAIMに違和感が出てくるので、出来れば充電ってしたくないですよね。

そんな時でも「電池式」なら電池を交換するだけで元通り使用することが出来るので、とても快適なゲーマーライフを送ることが出来ます。

欠点があるとすれば、オフラインなどの通信環境が不安定になる可能性がある場所だと「有線モード」で使用しなければならないこともあります。

そういった場面だとOrochi V2では対応できなくなってしまうので、オフライン大会に出る予定があるユーザーは注意が必要です。

形状は小型かつ持ち易い「卵型」で、ロジクールのG304に似ています。

最新マウスということもあり、性能面では圧倒的にOrochi V2に軍配が上がるので、完全上位互換と言って良いでしょう。

公式のPRでは本体重量60gと言っていますが、電池を入れると70g前後まで重くなるので、60gと宣伝するのはどうかと思いました・・・

電池を入れなければ使うことが出来ないマウスなので70gのマウスと定義するべきです。

接続方式は「Bluetooth」と「USBレシーバー2.4GHzワイヤレス」の2種類です。

Bluetoothは電池持ちが良いという利点もありますが、接続が不安定になる可能性が高いので、ゲーマーなら2.4GHzワイヤレス一択です。

さらに有線接続が出来れば文句無しだったんですが、軽量化とコストダウンのために廃止したのかもしれません・・・。

おすすめポイント

このマウスはミドルセンシのユーザーに最適な設計がされているように思います。

まず電池を入れて70g前後というのがミドルセンシ(振り向き15cm ~ 20cm)としては扱い易く、初動は素早く止める時はしっかり止まってくれます。

「ローセンシ」「ハイセンシ」のユーザーに向いていないのかと言えばそんな事はなく、バランスの良い重さなので慣れれば快適に扱うことが出来るはずです。

持ち方の相性については、小さくて丸みのある形状かつ親指部分に窪みがあるので、どの持ち方でもそれなりに操作しやすいです。

開封 ~ 外観チェック

外箱と付属品

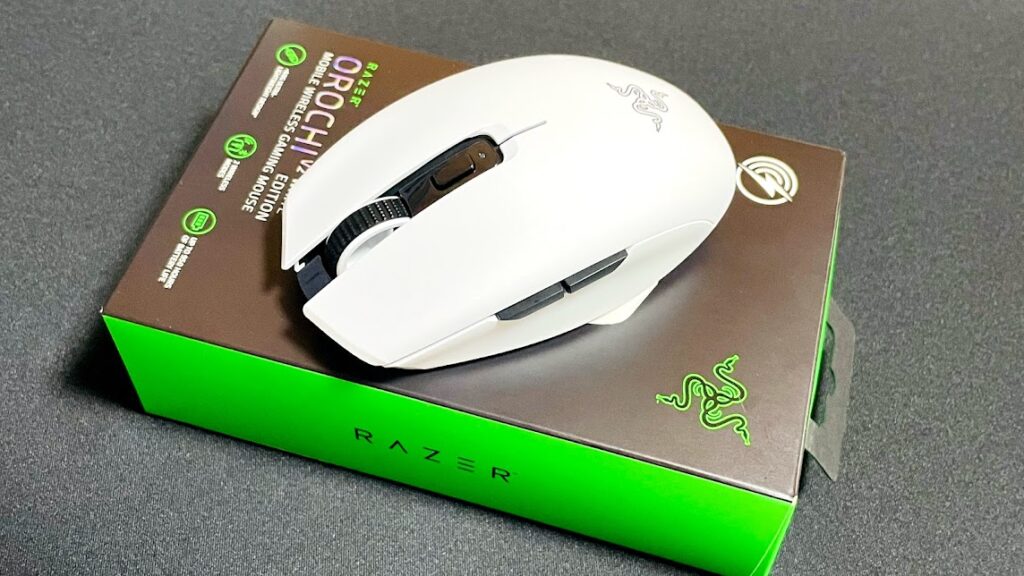

外箱はブラックとグリーンが基調のRazer製品らしいデザインです。

ブラックの背景にホワイトカラーの本体がマッチしていて、自然と手に取りたくなるパッケージです。

あと箱が小さくて結構かわいいです。

本製品の付属品は以下の通りです。

- マウス本体

- リチウム単三電池

- USBレシーバー

- メッセージカード

- ステッカーシール

- 取扱説明書

開封するとマウス本体とリチウム単三電池が出てきます。

クラフトボックスの下にはステッカーシールや取扱説明書が入っています。

USBレシーバーはマウス本体に格納されています。

マウス本体

本体のベースカラーはホワイトでボタンがブラックになっています。

小型で丸みのあるシンプルな形状なので、女性受けも良さそうなデザインに仕上がっています。

ゲーミングデバイスのいかにもなデザインが苦手な人にもおすすめです!

上下左右の形状を撮影しました。

公式PRだと左右対称マウスとなっていますが、軽量化のためかボタンは左側のみとなっています。

また、左側面は持ち易さを意識しているのか少しだけ窪みがあります。

右側面は丸みのあるカーブなので、どちらかと言えば右手用マウスだと思います。

左右クリックはボタンの切り込みなどがないので指が引っ掛からないようになっています。

継ぎ目のない外観が美しくスタイリッシュです。

ホイールには細かい突起があり動かしやすいよう工夫されています。

ホイール下にはオプションボタンがひとつあります。

手に持ってみました。

電池を入れていない状態だと60g未満なので非常に軽いです。

中央のセンサーは少しだけ上寄りに設置されています。

シリアルナンバーの下に電源スイッチがあり、左から「2.4GHz」「OFF」「Bluetooth」と切り替えることが出来ます。

マウスソールは一般的なゲーミングマウスと同様「100%PTFE」の物が採用されています。

とても滑りが良くスムーズにマウスを動かすことが出来ます。

ソールは上下と中央、合計で3つ設置されています。

マウスの後ろに指を引っ掛ける部分があります。

ここを持ち上げると上面カバーを取り外すことが出来ます。

カバーを取り外すとこんな感じです。

マグネット式なので、とても楽に開閉することが出来ます。

マグネットはカバーの先端についています。

最初「USBレシーバーはどこぞや?」と思っていたら本体に格納されていました。

これなら外に持ち運ぶときでも安心です。

電池はAA(単三)とAAA(単四)の2種類に対応しています。

注意点として、単三と単四の両電池を同時に使用することは出来ません。

無理にねじ込むと破損する可能性が高いので気を付けましょう。

重さは単四電池を入れると69g、単三電池が72gです。

単四の方が3gほど軽くなりますが、誤差レベルなので電池持ちの良い単三がおすすめです。

セットアップ

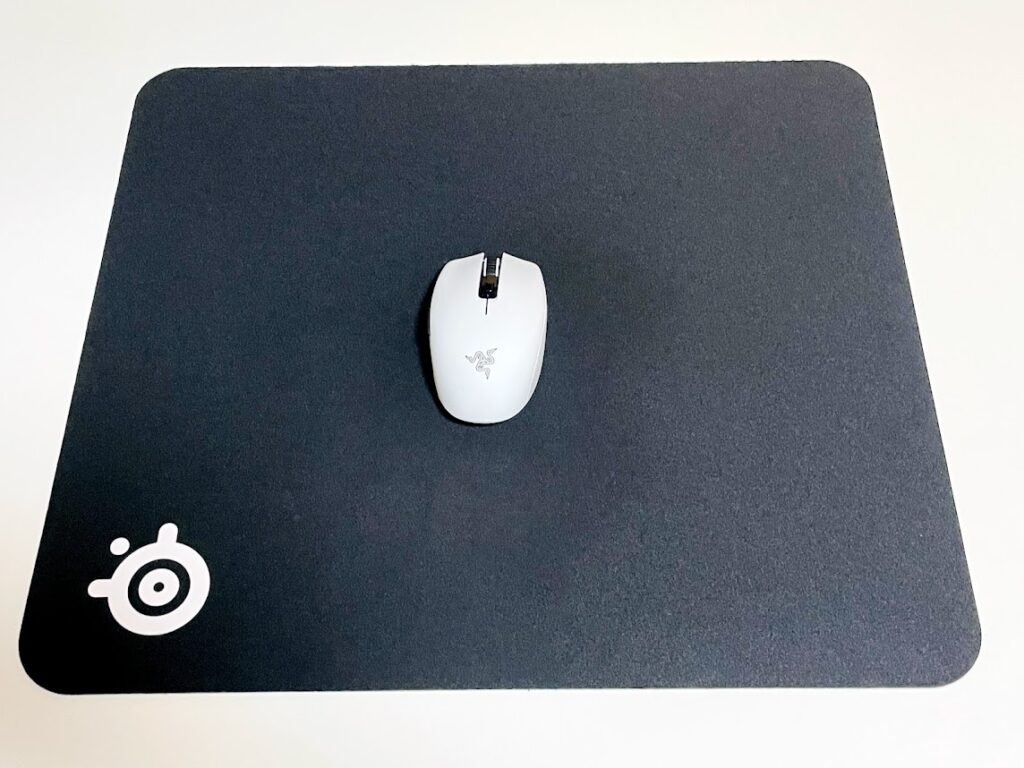

Razerのマウスパッドを持っていなかったので、今回はバランス型マウスパッドとして評判の良い「Qck+ Lサイズ」を使用します。

ブラックのマウスパッドとホワイトカラーのマウスは相性が良くデスク映えします。

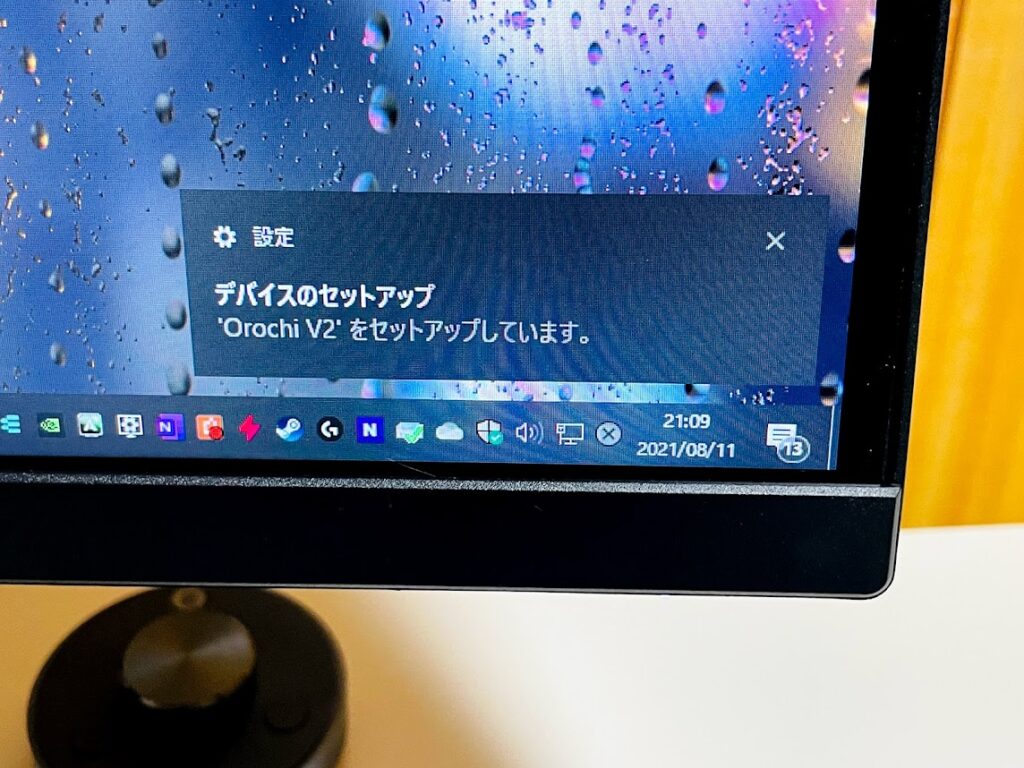

USBレシーバーをPCに接続するとセットアップが自動で始まります。

PCスペックにもよりますが、問題がなければ数秒で完了します。

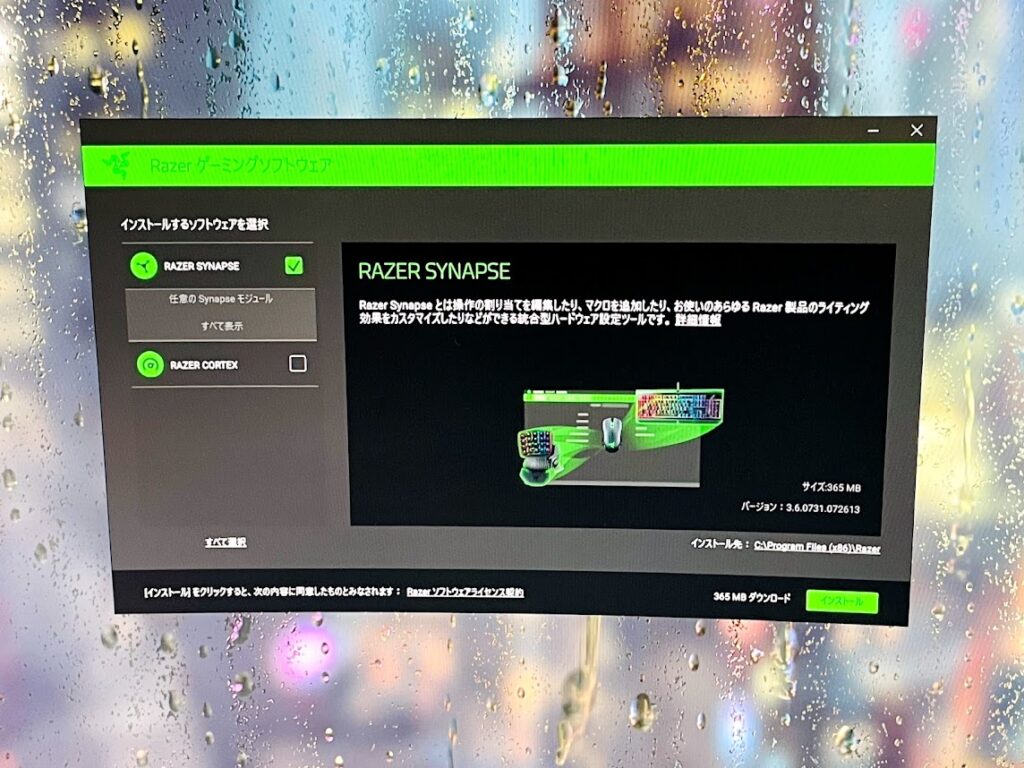

専用ソフトウェア「RAZER SYNAPSE」のインストールも自動で始まります。

RAZER製品を使うなら必須なので一緒に入れておきましょう。

インストールが始まらない場合は公式サイトからクライアントをダウンロードする必要があります。

▼公式サイトはこちら

本体設定(SYNAPSEの使い方)

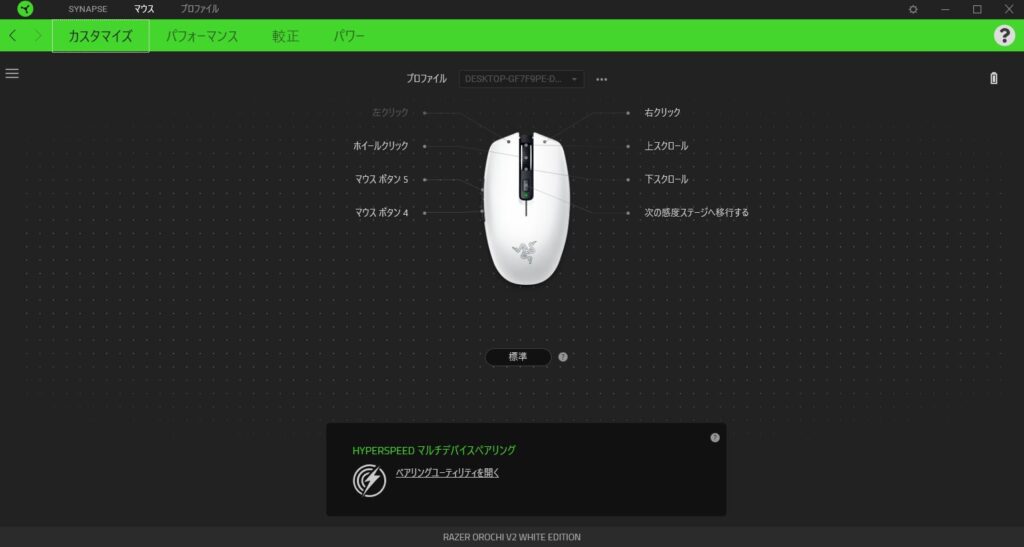

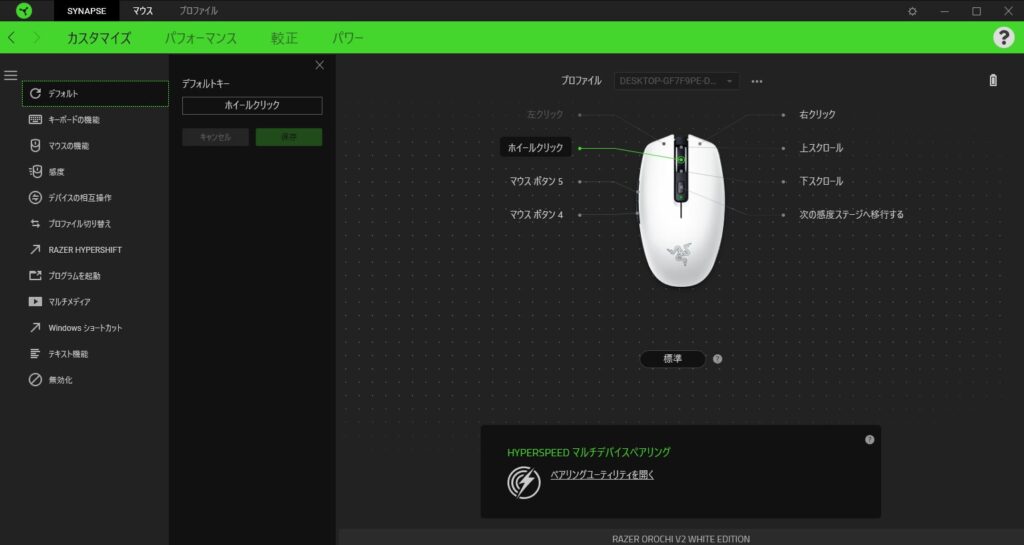

カスタマイズ

カスタマイズタブでは「マウスボタン変更」や「ペアリング設定」を行うことが出来ます。

変更したいボタンをクリック後、左に出てくるメニューから割り当てたい項目を選んで設定します。

設定できる項目が多く、かなり汎用性の高いソフトウェアです。

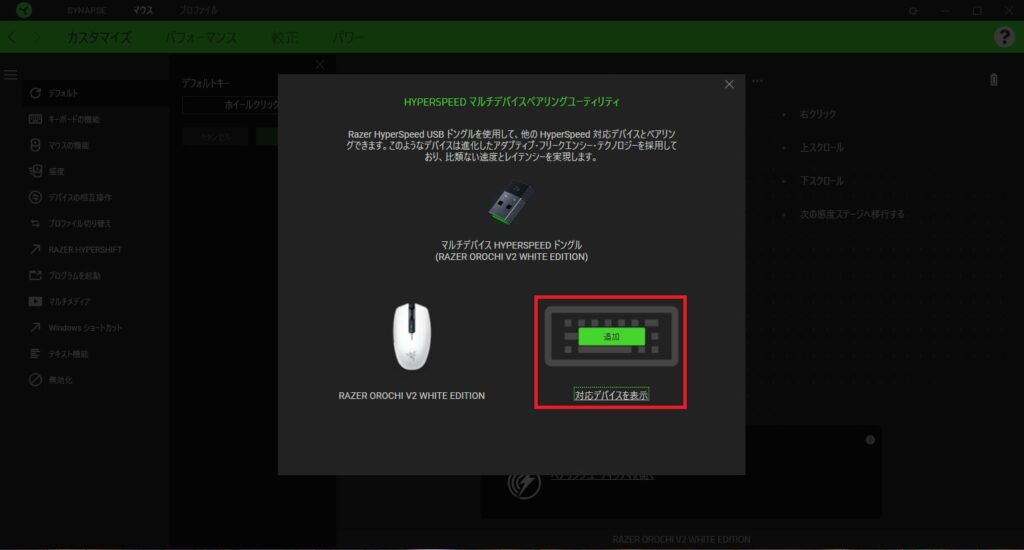

マルチペアリングでは、追加したいデバイスを選ぶことで複数のRAZERデバイスを切り替えることが出来ます。

USBを挿し直す必要がなくなるので非常に快適になります。

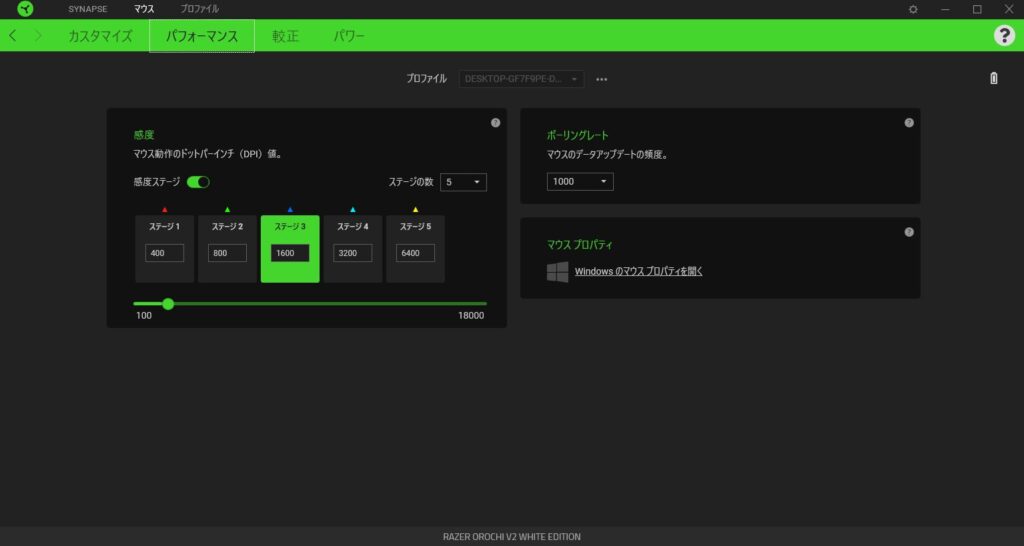

パフォーマンス

パフォーマンスタブでは、「マウス感度」や「ポーリングレート」の設定が可能です。

直感的で分かり易い設定画面かつ「マウスプロパティ」がワンクリックで呼び出せるので、かなり便利な機能です。

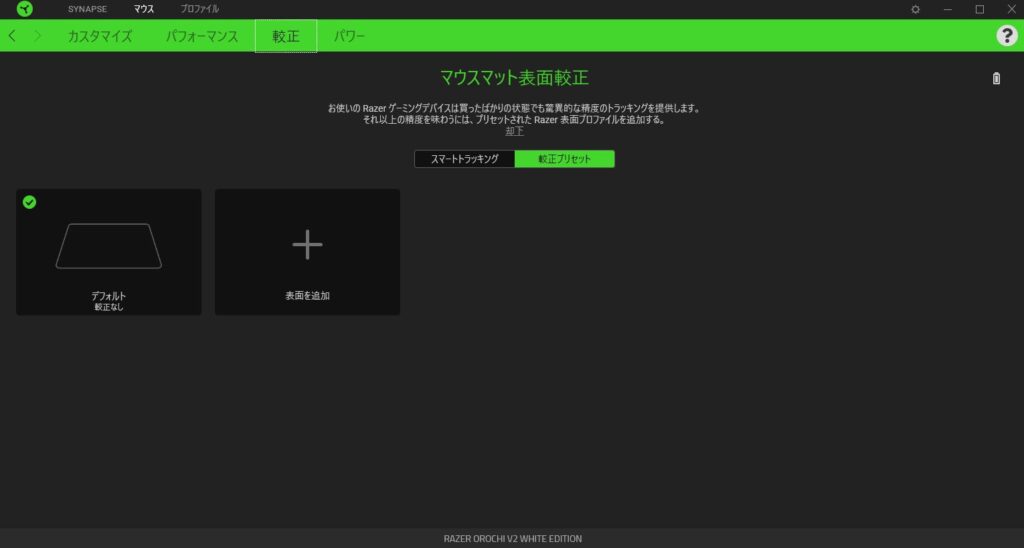

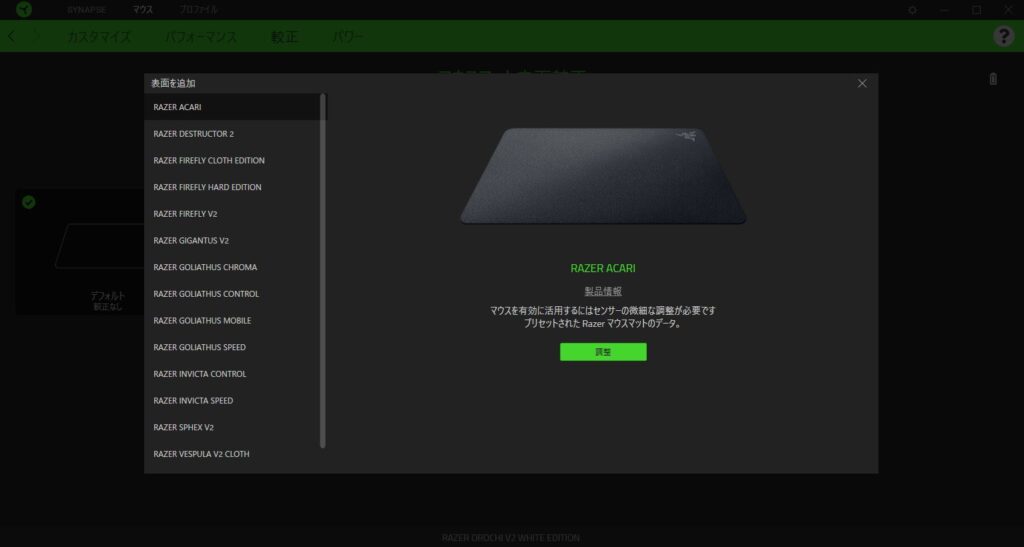

較正

較正タブでは、マウスパッドの種類による最適化設定を行うことが出来ます。

↑Razerのマウスパッドであれば、このようにマウスパッドごとに最適化するためのプロファイルが用意されています。

他社製のマウスパッドならデフォルトから変更しなくても良いとは思いますが、Razerのマウスパッドを使っているなら活用するべき機能です。

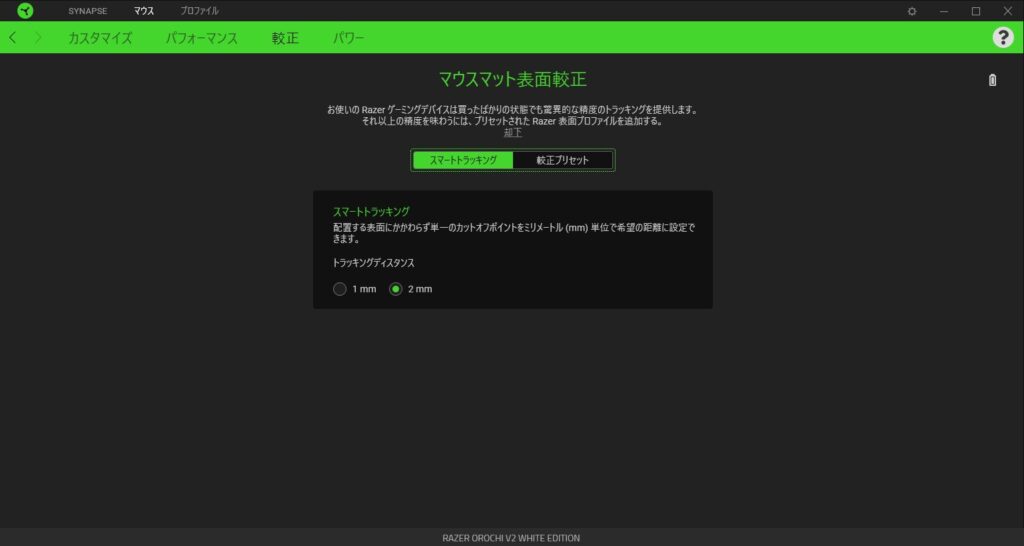

LoD(リフトオフディスタンス)の長さも設定可能です。

1mmと2mmが選択できるので好みによって変更しましょう。

LoDとは

マウスを持ち上げた際のセンサー反応が遮断されるまでの距離のことです。

あまりにもLoDが長いとマウスを持ち上げた際に無駄な動きが発生してカーソルがぶれてしまいます。

そういった無駄な動きを防止するために、ゲーミングマウスでは1mm ~ 2mm程度の長さで設定されていることが多いです。

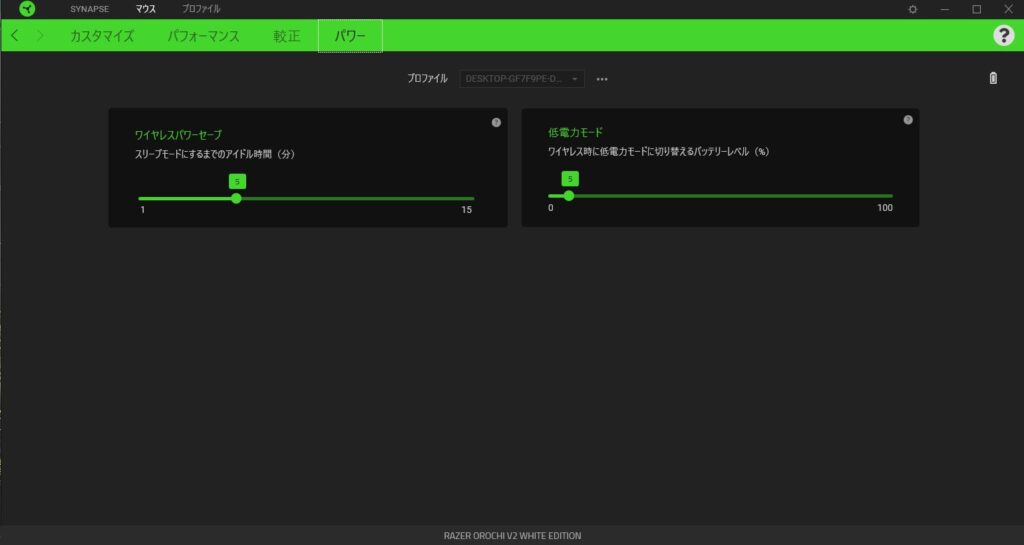

パワー

パワータブでは、「スリープモード」と「省電力モード」に入るまでの時間とパーセントの設定が可能です。

ひとまずはデフォルトで試してみることをおすすめします。

機能・性能

こちらの項目では、「Orochi V2」の機能や性能などについて記載します。

ビルドクオリティ

流石のRazer製品といった感じで、本体のビルドクオリティは文句無しです。

多少強く握ったり素早く動かしても、軋んだりガタつくようなことはありません。

堅牢な作りで質感の良いマウスに仕上がっています。

ボタンとホイール

左右クリックは「Kailh GM 4.0スイッチ」が採用されています。

テンポの良いクリック感で非常に良い押し心地です。

サイドボタンはちょっとだけ高めの位置に設置されています。

決して指が届きにくいということはなく、軽くて快適な押し心地なので「ずらし押し」も可能です。

スクロールは軽くて軽快に回すことが出来ます。

押し込んだ際のクリック感は程よく、しっかりと押し込まないと反応しないので誤作動の心配は少ないでしょう。

DPI変更ボタンを押すと設定された値ごとに色が変化します。(例:1600ならブルー)

DPIを変更するとデスクトップの右下にポップアップで知らせてくれるので分かり易くて助かります。

ボタンが深い位置に設置されているので、誤って押してしまう可能性は低いです。

心配な場合はソフトウェア側でオプションボタンを無効にしておきましょう。

「左右クリック」「サイドボタン」「ホイール」「DPIボタン」どれも満足度の高い仕上がりです。

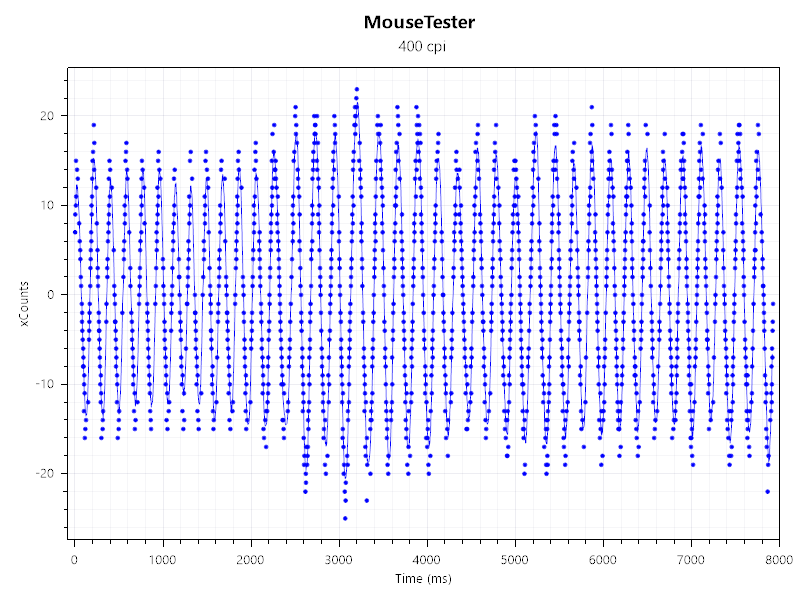

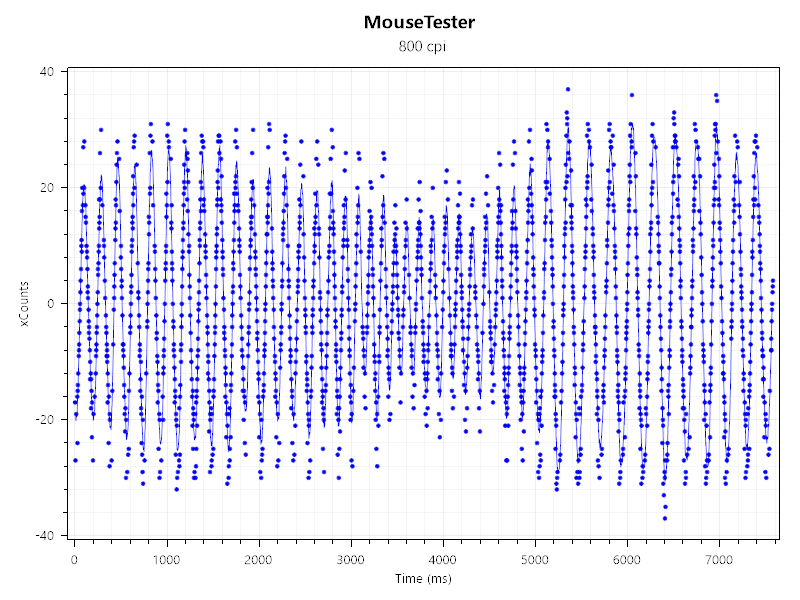

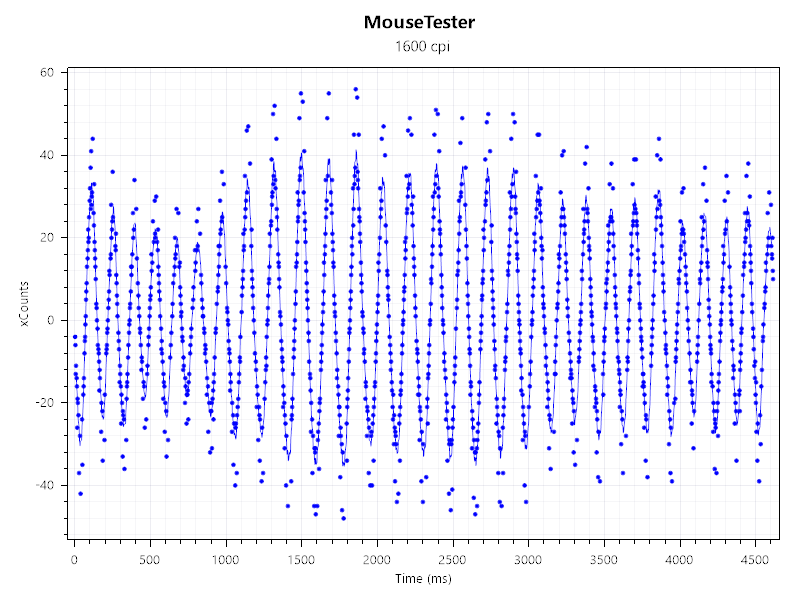

センサーテスト

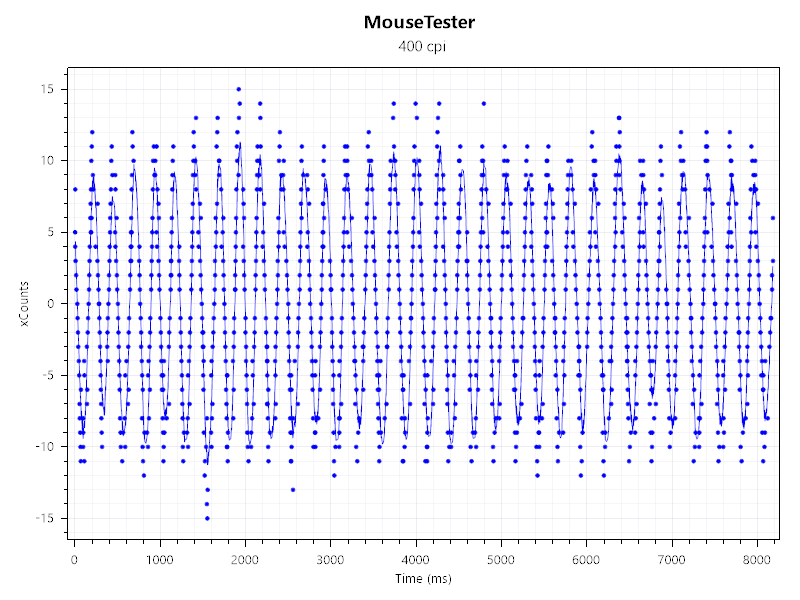

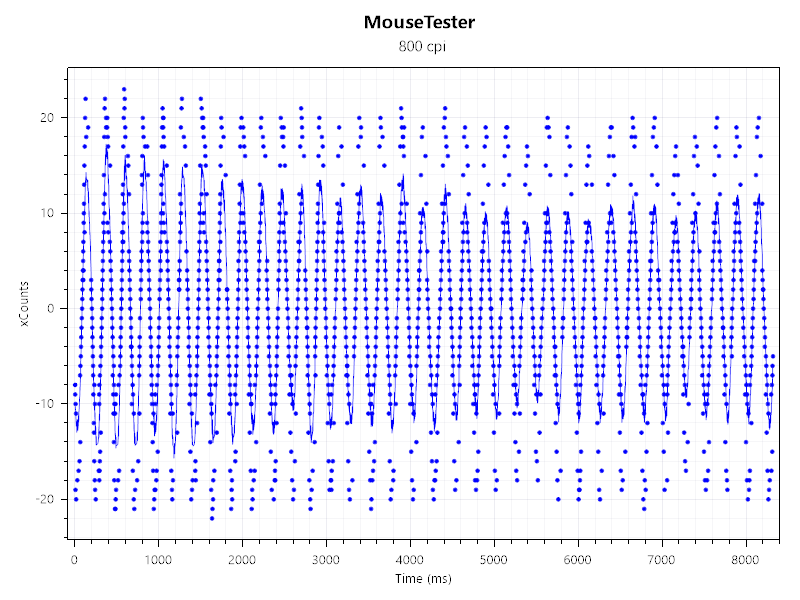

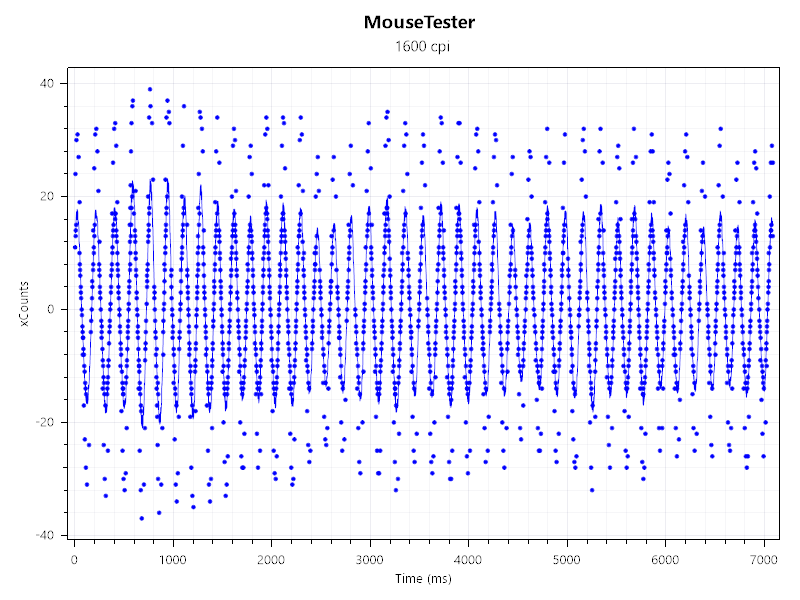

有名な測定ソフト「MouseTester Software」でセンサーテストを実施しました。

マウスパッドは「Steel Series Qck+」です。

ポーリングレートが500Hzと1000Hz、CPIは400、800、1600の順番でテストしています。

前提

2.4GHz接続は電波がそこまで強くないため、使用する環境や距離によって通信の安定感に差異が出てきます。

こちらの項目はちょっとした参考程度にご確認ください。

500Hz

400DPIと800DPIはとても安定しています。

1600DPIだと折り返し地点のブレが多い印象です。

1000Hz

400DPIは許容範囲ですが、800DPIと1600DPIはセンサーのブレが激しく競技系ゲームで使うには厳しい印象です。

結論

僕の環境では500Hzの400 or 800DPIが使いやすい感じでした。

1000Hzは普段使いなら全く気になりませんが、FPSゲームなど繊細な操作が求められるゲームで使用するには厳しそうです。

使用者の環境に依存する部分が大きいので、このマウスを購入したらセンサーテストで相性の良い設定を探した方が良いと思います。

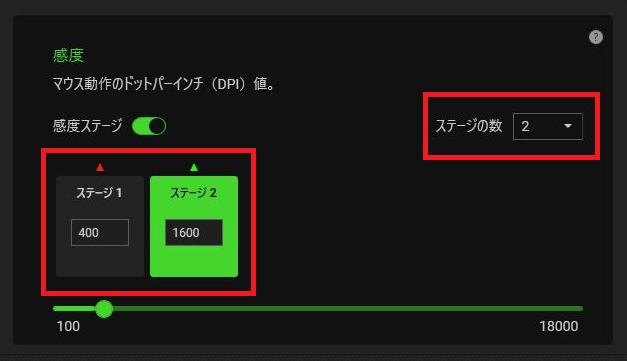

↑センサーのブレ対策として、専用ソフトウェア「SYNAPSE」でDPIボタンの切替パターンを2つに絞りました。

FPSゲームをするときはステージ1、普段使いやMMOならステージ2といった感じで使い分けています。

電池寿命

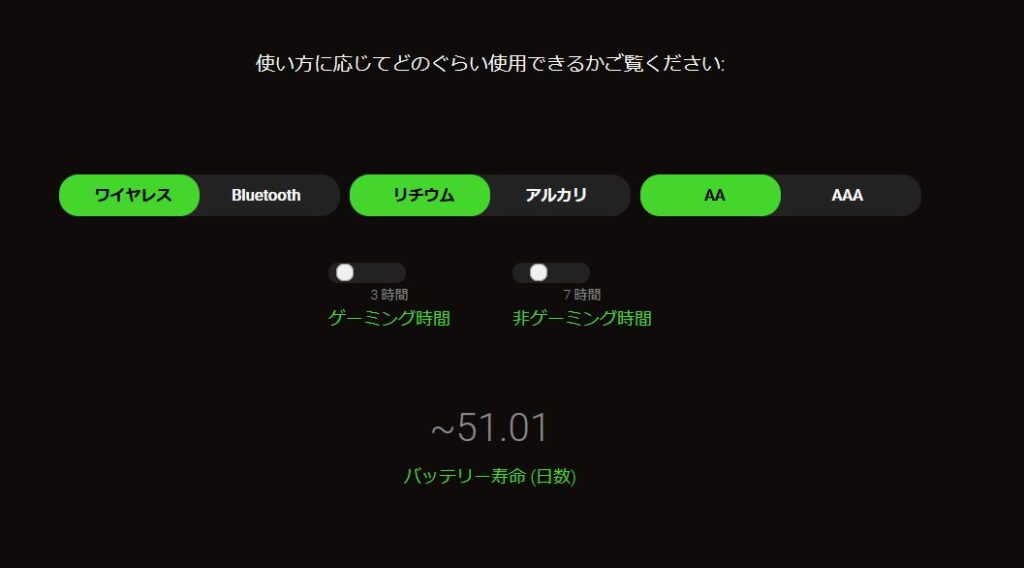

公式サイトの商品ページをスクロールしていくと、1日の使い方に応じた電池の持ち時間を確認することが出来ます。

AAが単三、AAAは単四です。

僕はゲームが3時間、仕事や調べ物が7時間程度なので上記のような結果になりました。

一か月半に電池1本交換すれば良いかなーって感じです。

↑プロゲーマークラスのヘビーゲーマーを想定して設定してみました。

廃ゲーマークラスでも月1回程度の電池交換なので、かなりパフォーマンスは良いと言えるでしょう。

毎回やらなきゃいけない小まめな充電をストレスに感じている人は「Orochi V2」に乗り換えても良いかもしれません。

僕は充電を忘れっぽい性格なので持っていませんが、このような充電タイプの電池があれば無駄がなくて良いと思います。

使用感

持ちやすさ

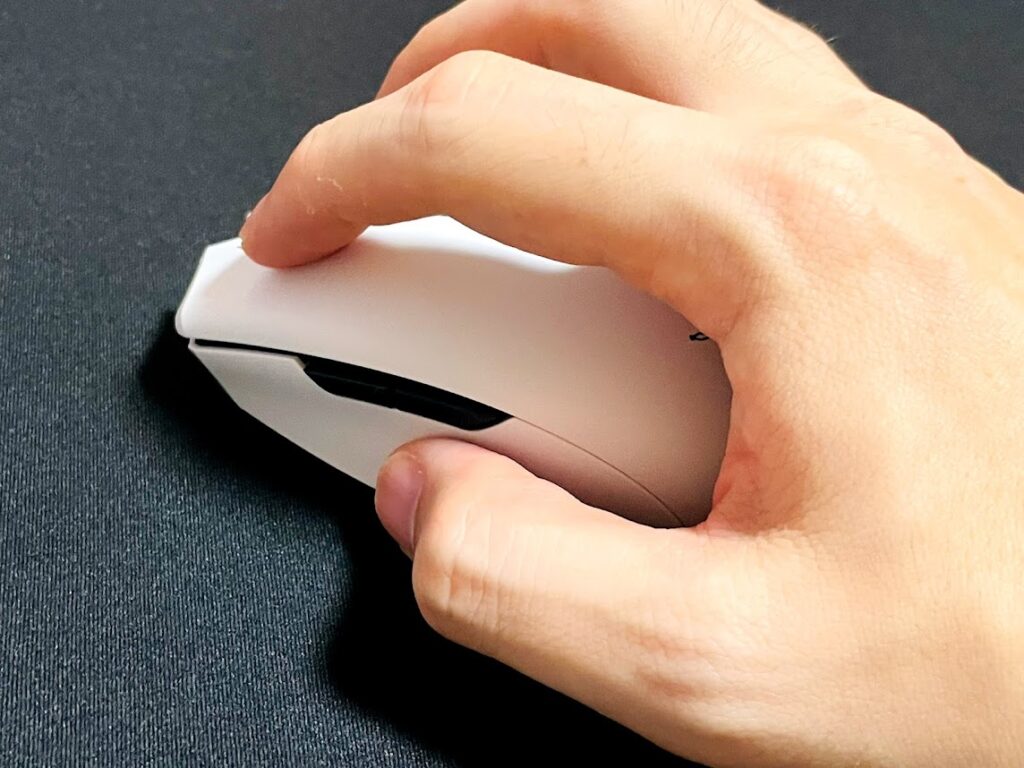

僕は↑画像のような手の平がギリギリつかないぐらいの「つまみ持ち」でゲームをプレイしています。

小ぶりな形状でフィット感もそこそこあるので、Orochi V2と「つまみ持ち」の相性は非常に良いと感じました。

サイドボタンの位置も丁度良く、操作中に邪魔になることはありません。

▼個人的に使ってみて感じた相性は以下の通りです。

| 持ち方 | 相性 |

| かぶせ持ち | △ ~ ◎ |

| つかみ持ち | ◎ |

| つまみ持ち | ◎ |

小ぶりで掴みやすい形状のため、「つかみ持ち」「つまみ持ち」のユーザーと相性が良いマウスだと感じました。

かぶせ持ちはフィット感が重要なので、手の大きさによって相性が変わってきます。

本体サイズが小さいので手が大きいとフィット感が得られず使いにくい可能性が高いです。

逆に手が小さい人にとってはフィット感が良くて使いやすいマウスだと思います。

相性の良いマウス感度

| 振り向き | 基準 | 相性 |

| ~5cm | ウルトラハイセンシ | △ |

| 5cm ~ 10cm | スーパーハイセンシ | △ |

| 10cm ~ 15cm | ハイセンシ | 〇 |

| 15cm ~ 20cm | ミドルセンシ | ◎ |

| 20cm ~ 25cm | ローセンシ | 〇 |

| 30cm ~ | ウルトラローセンシ | △ |

電池を入れて70g前後のマウスなのでミドルセンシとの相性が一番良いと思います。

バランスの取れている重さなので相性の悪い感度は無いと思いますが、「ウルトラハイセンシ」「ウルトラローセンシ」の人は他マウスの方がおすすめです。

AIM LAB

Steamで人気のAIM測定ソフト「AIM LAB」で動作テストしました。

マウス感度は振り向き16cmのミドルセンシです。

「Orochi V2」と「Qck+」の組み合わせで10ゲーム以上プレイしました。

結果として、僕の最高スコアである85,000点を叩き出すことができ、過去に使ってきたマウスよりも良い結果を得られました。

初動は素早く動き、止まるときはしっかり止まってくれる感じで本当に使い易かったです。

しばらくの間はメインマウスとして使っていこうと思います。

応答速度

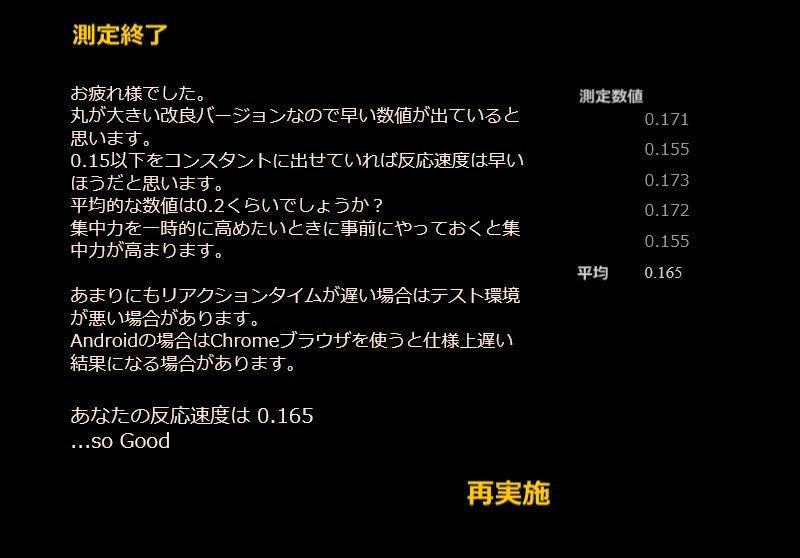

有名なフラッシュ「反応速度測定-改良Ver」でテストしました。

何回かテストしましたが、過去に使ってきたゲーミングマウスよりも0.02秒ほど早いスコアが出ました。

これはクリックに採用されている「Kailh GM 4.0スイッチ」による恩恵でしょう。

間違いなく最強クラスの応答速度を誇るゲーミングマウスです。

他マウスと比較

Razerのライバルと言えばロジクールだと思っているので、今回はロジクールの人気機種2つと比較します。

まずは人気が高いGプロワイヤレススーパーライトです。

Gプロワイヤレスも小ぶりなマウスではありますが、Orochi V2の方が一回り小さくなっています。

どちらも持ちやすくて万能に感じますが、Gプロライトの方が軽量なのでローセンシ向きのマウスになっています。

また、かぶせ持ちの場合はGプロライトの方が縦長なのでフィット感を得られやすいです。

僕は持ち方と感度的に「Orochi V2」の方が相性は良かったのですが、軽いマウスが好きだったりローセンシな人はGプロライトの方が満足できると思います。

続いてはコアなファンも多いG703hと比較します。

G703hはとにかくかぶせ持ちをした時のフィット感が素晴らしいマウスです。

さらに本体重量が95gとずっしりしているので、ハイセンシのユーザーと相性が良いです。

かぶせ持ちでハイセンシのユーザーなら迷わずG703hを選ぶことをおすすめします。

「Orochi V2」「Gプロライト」「G703h」どれも素晴らしいマウスですが、個人のプレイスタイルによって最適解が変わってきます。

カスタムデザインについて

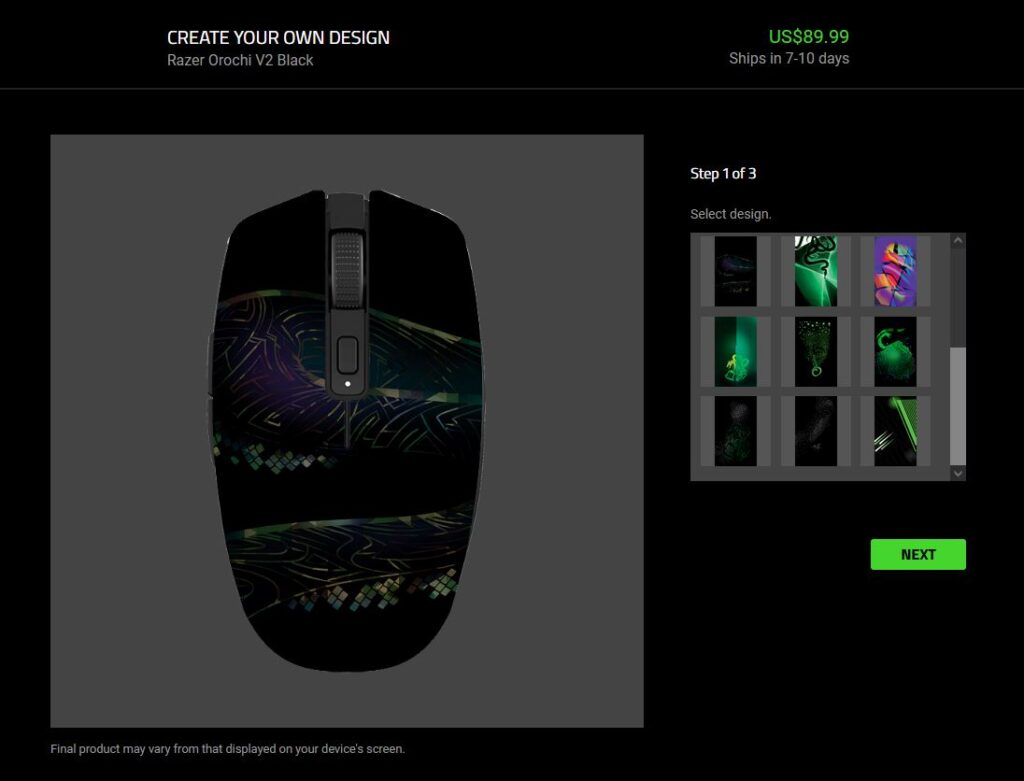

↑海外のRazer公式ストアだと本体のデザインをカスタマイズして購入することが出来ます。

オリジナリティの高いマウスにカスタマイズできるのは個性を出したいゲーマーにとっては嬉しい機能なので、日本国内でも自由にカスタマイズ出来るようになって欲しいですね。

Orochi V2 交換用マウスソール

2021年8月時点では、Corepad社がOrochi V2のマウスソールを取り扱っていました。

純正ではありませんが、ソールの劣化はAIM力の低下に繋がるので、劣化したら思い切って取り替えてみるのも良いでしょう。

↑見た目を気にしないならパワーサポートのマウスソールもおすすめです。

上記の記事内で紹介しているので、気になった方は是非チェックしてみてください。

保証期間について

「Orochi V2」の保証期間は購入から2年間有効です。

初期不良や自然故障であれば2年間は交換対応してくれるので安心だと思います。

↑ちなみに初期不良が心配な人はAmazonでの購入がおすすめです。

Amazonは24時間のサポート対応で返信が非常に早く、購入履歴から直接の返品手続きも可能なのでスムーズに返品や交換をすることが出来ます。

Twitterでの口コミ、評判

→ ミニマルなデザインでゲーミングデバイス感が薄くて本当に良いですよね。

デザインと実用性を兼ね備えたOrochi V2はゲーマーじゃない人にもおすすめしたくなります。

→ 直感的に良いマウスだと評価するユーザーも居ます。

僕もその一人で、手で持った瞬間に「あ、これいいやつ」って思いましたw

総評:ミドルセンシの最適解と言えるバランス型ゲーミングマウス

- ミニマルでお洒落なデザイン

- 電池ありで70g前後とバランスの良い重量

- 2.4GHzワイヤレスとBluetoothに対応

- 小ぶりで持ちやすい形状

- 相性の悪い持ち方や感度が少ない

- つかみ持ちミドルセンシなら最高に使い易い

- 電池式給電なので小まめなUSB充電が必要ない

- ヘビーユーザーでも月1回程度の電池交換で良い

- 電池式にしては値段が高め

- 使用者の環境によって精度が左右される

今回はミドルセンシの最適解と言える小型ワイヤレスゲーミングマウス「Orochi V2」の紹介でした。

つまみ持ちでミドルセンシの自分的には神マウスと言えるほどの完成度で、数多く所有しているゲーミングマウスの中でも上位に入る良さです。

懸念点としては、使用者の環境に依存する部分が大きく、人によっては不安定になる可能性があることです。

この辺りは使ってみないと分かりませんが、僕の場合は500Hzの800DPIまでなら問題なく使用することが出来ました。

その他は特に大きな不満点もなく、かなり満足度の高いゲーミングマウスです。

外観はシンプルかつカッコ良くも可愛くも取れる形状なので、女性プレイヤーやゲーマーじゃない人にもおすすめできます。

値段は8,980円と電池式マウスにしては高めですが、使い心地が良くて保証期間も長いので、個人的にはそこまで割高に感じませんでした。

ミドルセンシのユーザーなら、かなり満足度の高いゲーミングマウスに仕上がっていると思いますので、ぜひ購入を検討してみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント